Urban Mining – Abbau statt Abbruch

08.02.2023

Architektur, Wirtschaft

08.02.2023

Architektur, Wirtschaft

Der neueste Trend in der Bauwirtschaft heißt „Urban Mining“ und ist ein essentielles Thema der Kreislaufwirtschaft. Was unsere Vorfahren aus Not oder Vernunft getan haben, gewinnt seit Beginn der 2000er Jahre in der nachhaltigen Immobilienwirtschaft an Bedeutung.

Recycling von Glas und Papier hat bei uns eine lange Tradition, daher sucht man bei Schrott und Bauschutt nach neuen Lösungen. Das Thema beschäftigt die BaubetreiberInnen, denn es wird immer wichtiger, neue Gebäude nach den Vorgaben des Green Deals zu errichten. Wir gehen dem Trend des „Urban Minings“ nach und betrachten Chancen und Risiken.

„Urban Mining“ beginnt schon beim Häuslbauer, der sich intensiver engagieren könnte – doch das kostet Zeit und Geld. Es ist meist einfacher, schneller und billiger, den Schutt zu entsorgen. Wie so oft in Umweltthemen, stellt sich die Frage des Zugangs und der Einstellung.

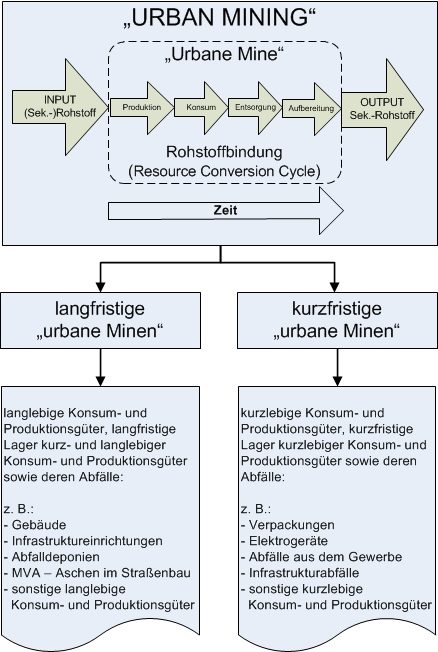

„Urban Mining“ ist eine kreislaufwirtschaftliche Strategie, die ökonomischen Profit eng mit ökologischen Vorteilen verzahnt. Dadurch wird die Abhängigkeit von steigenden Rohstoffpreisen und Importen verringert – Entsorgungsunternehmen ersparen der deutschen Volkswirtschaft durch Recycling schon heute Milliarden Euro.

„Urban Mining“ oder „Stadtschürfung“ steht für Bergbau im städtischen Bereich – eine dicht besiedelte Region wird als riesige Rohstofflagerstätte angesehen.

Der Mensch wird im „Urban Mining“ als VerbraucherIn und zugleich ProduzentIn wertvoller Ressourcen betrachtet. Sobald man die Stoffe von der Baustelle bringt, gelten sie als Abfall und unterliegen anderen Gesetzesvorgaben.

Was zählt, sind Stoffe, die man direkt auf der Baustelle behandelt. Das ist technisch zwar möglich, ist aber umständlicher und schafft eventuell Nachbarschaftsprobleme. Die Alternative besteht darin, Stoffe zu einem Aufbereiter zu liefern, damit man sie umgehend auf der Baustelle verwenden kann.

Der doppelte Verkehr ist dabei in Kauf zu nehmen, wenn das gewonnene Material ressourcenschonend eingesetzt werden kann. Ein Beispiel für recycelbaren Beton und dessen Verarbeitung bietet die Firma Rubble-Master in Linz. Vor 25 Jahren schufen sie mit kompakten, mobilen Brechanlagen einen neuen Markt für Betonrecycling.

Bau- und Abrissabfälle werden vor Ort auf der Baustelle zerkleinert und dann zum Auffüllen von Kellergruben oder Gräbern, für Bodenbeläge oder für das Ebnen von unebenem Gelände oder beim Straßenbau wiederverwendet.

Im Auftrag des BMK hat das Gemeinschaftsprojekt BauKarussell mit Sitz in Wien FAQs zu Re-Use von Gebäudekomponenten erstellt. Sie kombinieren Projekterfahrungen mit Interviewergebnissen von österreichischen Stakeholdern des Rückbausektors.

Das BauKarussell erweitert Urban Mining um eine soziale Komponente. Wir haben dieses Thema ausführlich in diesem Blogbeitrag behandelt.

Die Baustoffmanufaktur im niederösterreichischen Gmünd kann beim Auffinden und Aufbereiten von hochwertigen Sekundarbaustoffen unterstützen. Sie haben sich in der Aufbereitung alter Holzböden sowie alter Baustoffe aus der hauseigenen Manufaktur & Werkstätte konzentriert, überarbeiten aber ebenso alte Natursteine, historische Ziegel und Fliesen, sowie natürliche Baustoffe.

„Unsere Vision ist es, wertvolle Materialien aufzubereiten und für weitere Generationen bereitzustellen. Der Hang zur Tradition und Nachhaltigkeit ist unser ständiger Wegweiser“ lautet das Credo von Gründer Patrick Kropik.

Es ist das erste Rückbauprojekt in dieser Größenordnung im Westen Österreichs. Jedes einzelne Bauelement – von der Bodenplatte über den Kabelschacht bis hin zur bekannten Glasbrücke in der Schalterhalle im neunstöckigen RLB-Gebäude in der Innsbrucker Adamgasse – wird Stück für Stück erfasst und so weit wie möglich einer Wiederverwertung zugeführt.

An diesem Social-Urban-Mining-Projekt wirken zusätzlich vier regionale sozialökonomische Betriebe mit. Es orientiert sich am Modell der Kreislaufwirtschaft, ist ressourcenschonend und zugleich mit sozialem Engagement verbunden, was dem Auftraggeber wichtig ist.

Hier geht es darum, das Gebäude auf den Rohbauzustand zurückzuführen, wie die Recycling-Baustoffverordnung für Gebäude dieser Dimension vorsieht. Außerdem wird Wertschöpfung mit sozialem Mehrwert ermöglicht.

Dipl.-Ing. Dr. Friedrich Idam ist UNESCO-Beauftragter für das Weltkulturerbe Salzburger Altstadt, Bauphysiologe und Architekt. Er plädiert dafür, dass „die Anwendung des Erfahrungswissens aus früherer Zeit als Zukunftsstrategie entwickelt werden sollte. So wurden etwa früher das Aushubmaterial vom Neutor in Salzburg weiterverwendet. Wir wären heute dazu aufgerufen, die Denkmäler für das 22. Jahrhundert zu bauen.

Aber unsere Bauten sind nach wenigen Jahrzehnten kaputt – eben, weil wir gar nicht mehr so bauen können wie früher“, ist Idam überzeugt.

In diesen, oft über Jahrhunderte bewährten Baustoffen und Baukonstruktionen liegt erhebliches Zukunftspotenzial, das mit dem Begriff Simple Smart Buildings zusammengefasst werden kann: „Aus lokal vorhandenen Baustoffen entwickelten sich resiliente Baukonstruktionen und Gebäudetypen, welche Jahrhunderte überdauert haben und gerade deshalb immer noch eine hohe Nutzungsqualität bieten.

Das Ergebnis dieser Art zu bauen, ist mehr als ein Dach über dem Kopf für wenige Jahre, es ist kein Smart Building, das prozessorgesteuert funktioniert“. Hier lassen sich viele Grundstoffe und ihr Wiedereinsatz entdecken.

In Deutschland wird über einen „Digitalen Ressourcenpass“ nachgedacht, um die verwendeten Materialien älterer Gebäude und die recycelten Teile für nachfolgende Umbauarbeiten identifizieren zu können.

Das Pilotprojekt ist das Huthmacherhaus in Berlin, bei dem das komplette in 16 Etagen verbaute Material erfasst werden soll.

Dann bewertet man, wie kreislauffähig es ist und bildet den CO2-Abdruck der Bauteile digital ab. Der Bericht heißt „Building Circularity Passport“ und ist ein weiterer Schritt in der Taxonomiefähigkeit von Bauprojekten des Green Deals.

Gesetzlich und ökologisch sind dem „Urban Mining“ Grenzen gesetzt, die man erst genauer erarbeiten muss. Im Rahmen von Baumaßnahmen im Gebäudebestand lassen sich bereits mineralische Baustoffe wie Kies, Sand, Gips, Zement, Beton und Ziegel bergen.

Schadstoffe in früher eingebrachten Baustoffen – Asbest, polychlorierte Biphenyle, künstliche Mineralfasern und bauchemische Produkte wie asbesthaltige Spachtelmassen und Fliesenkleber und die nutzungsbedingte Kontamination vor allem in Gewerbe- und Industriebauten, haben Auswirkungen auf die Wiedernutzbarmachung.

Im Sinne einer guten Vermarktungsfähigkeit müssen sekundäre Baustoffe schadstofffrei sein. Fachgerechte Forschung, um schadstoffhaltige Fraktionen bei Baumaßnahmen als gefährliche Abfälle auszuschleusen, ist ein große Herausforderung. Darauf hat die Legislative reagiert und zunächst die Verordnungsermächtigung des Chemikaliengesetzes erweitert.

Weiters hat der Verein Deutscher Ingenieure zur Erkundung und Bewertung von Asbest in baulichen und technischen Anlagen bei Bau- und Abbruchmaßnahmen bereits eine Richtlinie erarbeitet.

2018 und 2021 wurden in Oberösterreich alle Industrie- und Gewerbebrachen erhoben. Viele der identifizierten Liegenschaften lassen sich nur mit hohem Aufwand revitalisieren. Referenzbeispiele sollen helfen, Möglichkeiten und Grenzen des Wiederverwertungspotenzials von Fenstern oder Dämmmaterial aufzuzeigen.

Welche Stoffe kann man am ehesten wiederverwenden?

Wer kann davon profitieren?

Wann ist ein Bauteil eine wertvolle Ressource, dessen Nachnutzung sich auszahlt?

Ab wann profitiert man vom Re-Use?

Im Frühjahr 2022 etablierte man im Rahmen der Umweltförderung des Bundes eine neue Förderschiene „Flächenrecycling“. Förderungsziel ist die Entwicklung und Nutzung von Flächen und Objekten im Ortsgebiet, die ihrem Standortpotential nicht gerecht werden. Dadurch minimiert man den Flächenverbrauch an Ortsrändern.

Im Green Deal der EU ist für die Renovierungsquote des Bestandes mindestens eine Verdopplung vorgesehen, außerdem steht die Kreislaufwirtschaft im besonderen Fokus. Dies geschieht im Sinne der Professorin der Hochschule München und wissenschaftlichen Beirätin des FSDE, Natalie Eßig.

„Man legt mehr Wert auf bestehende Gebäude und berücksichtigt mit einer neuen Bauprodukteverordnung die Kreislaufwirtschaft – was dringend erforderlich ist“, weiß sie aus ihrer Arbeit. In Deutschland ist die Sanierungsquote leider niedrig, stattdessen baut man lieber neu.

„Wichtiger hingegen werden der Rückbau von Materialien und ein ressourcenschonender Kreislauf. Stoffkreisläufe müssen künftig immer weiter geschlossen werden. Bauherren erwarten, dass ihre Gebäude nachhaltig sind. Es sieht so aus, als könnte der Green Deal die Nachhaltigkeit stärken“, führt Professorin Eßig näher aus.

Die Zielgruppe für „Urban Mining“ ist also groß und vielfältig: ArchitektInnen, ProjektentwicklerInnen, BürgermeisterInnen, Amts- und BauamtsleiterInnen, ExpertInnen für Fragen hinsichtlich Dekontamination, Abriss und Entsorgung, EigentümerInnen von Brachflächen und möglichen Konversionsprojekten, FinanzinvestorInnen und Unternehmen, die einen Standort suchen.

Urban Mining ist ein junger Trend, der durch die Vorgaben der EU und des Green Deals in Zukunft die StadtplanerInnen, ArchitektInnen und BauträgerInnen besonders fordern wird. Wer jetzt nicht nachhaltig baut, ist in ein paar Jahren nicht mehr dabei.

Ohne Re-Use von Baumaterialien und dem Recycling bestehender Objektteile werden BauträgerInnen und BewohnerInnen höhere Kosten tragen müssen. Heute sind Referenzprojekte zwar eher die Ausnahme, doch sie weisen den Weg in die Zukunft.

Titelbild: Wiederverwendet als Wohnungstüre (c) heimart

Warum sich bereits mehr als achtzig Standorte in Österreich als Mitglieder beim Dachverband Stadtmarketing Austria austauschen?

Weil wir gezeigt haben, dass „Miteinander“ mehr bringt. Im Miteinander machen Sie für Ihren Standort das Mögliche zum Machbaren. Wir unterstützen Sie dabei mit Know-how, das sich in der Praxis bewährt hat, mit Weiterbildung, die neue Perspektiven eröffnet sowie mit Erfahrungsaustausch, der Sie in Ihrer Rolle stärkt.

Formen Sie aktiv die Zukunft des Stadtmarketings!

Werden Sie Teil unserer dynamischen Gemeinschaft und nutzen Sie unsere vielfältigen Angebote zur fachlichen Weiterentwicklung und Einflussnahme.