Radwegenetze: 6 wesentliche Aspekte einer guten Rad-Infrastruktur

23.08.2022

Allgemein

23.08.2022

Allgemein

Das Mobilitätsverhalten hat sich in den letzten Jahren geändert und den Trend zum Fahrrad verstärkt. Damit es eine echte Alternative zum Auto werden kann, sind neue Konzepte und der Ausbau der Radwegenetze erforderlich. Einige wichtige Aspekte zur Förderung des Radverkehrs beleuchte ich in diesem Beitrag.

Die meisten Initiativen zur Förderung des Radverkehrs orientieren sich am durchschnittlichen Radfahrer, der real so nicht existiert. Unterschiedliche Ansprüche und Mobilitätsbedürfnisse finden dabei keine Berücksichtigung, wodurch Radmobilitätsinitiativen häufig nicht den erhofften Erfolg bringen.

Wenn Fahrradinitiativen und Maßnahmen nachhaltig und in der Breite wirken sollen, braucht es eine strategische Planung der Radwegenetze, die sich an den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung orientiert.

Für die Planung eines bedarfsorientierten Radverkehrsnetz sind allerdings fundierte Entscheidungsgrundlagen erforderlich, die bislang in vielen Kommunen nur unzureichend zur Verfügung stehen.

Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojektes „Bicycle Observatory – Am Puls des Radverkehrs“ wurde daher eine umfassende technisch-konzeptionelle Grundlage für eine zielgruppenspezifische und effiziente Förderung der Fahrradmobilität in verschiedenen räumlichen Settings geschaffen.

Folgende Fragen bildeten unter anderem den Forschungshintergrund:

Auf Basis der Forschungsergebnisse und der identifizierten Radfahrer-Prototypen haben Kommunen und Regionen die Möglichkeit, eine geeignete Datenbasis aufzubauen und für Planungszwecke zu nutzen. Darüber hinaus stellt Bicycle Observatory effiziente Werkzeuge für die Evaluierung von Maßnahmen bzw. das Monitoring der Fahrradmobilität zur Verfügung. Eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Forschungsschritte und Ergebnisse steht Ihnen hier zur Verfügung.

Der Begriff „Copenhagenize“ ist inzwischen zu einem Synonym für die Entwicklung lebenswerterer Städte geworden.

Ein wichtiger Punkt in diesem Kontext ist die Schaffung einer fahrradfreundlichen Infrastruktur im Rahmen ganzheitlicher Mobilitätskonzepte, die zur Lösung der Verkehrsproblematik beitragen.

Einen innovativen Weg zur Förderung des Radverkehrs bei gleichzeitiger Entwicklung des Ortszentrums geht die niederösterreichische Gemeinde Wiener Neudorf: Das umfassende Mobilitätskonzept sieht neben einer Reihe weiterer Maßnahmen die Verpflichtung der Bauwerber zur Vorlage eines Mobilitätskonzepts vor.

Derzeit entsteht im Zentrum von Wr. Neudorf bereits eine Wohnhausanlage mit 114 Wohneinheiten, für die ein richtungsweisendes Konzept erstellt wurde. Ziel ist es, dass möglichst viele Bewohner in Zukunft kein eigenes Auto mehr benötigen:

Die Wohnhausanlage soll im Herbst 2022 fertiggestellt sein, weitere Projektbetreiber haben bereits ähnliche Mobilitätskonzepte entwickelt.

Wir haben ein Hauptproblem – den Autoverkehr. Mittlerweile fahren 250.000 Fahrzeuge täglich mitten durch den Ort oder direkt an den Wohngebieten der 9.500 Einwohner-Gemeinde vorbei. Deshalb müssen Bauwerber ein intelligentes Mobilitätskonzept mitliefern, das dem Wunsch der Gemeinde nach Eindämmung des Individualverkehrs und den notwendigen Maßnahmen gemäß unserem Generalverkehrskonzept entspricht.

Herbert Janschka, Bürgermeister Wiener Neudorf

Im europäischen Vergleich rangieren Österreichs Radwegenetze im Bereich der Sicherheit weit hinten. Radfahren ist hier doppelt so gefährlich wie etwa in Norwegen, den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Deutschland und der Schweiz.

Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheitsforschung beim KfV, macht neben legistischen Versäumnissen wie der gesetzlichen Regelung des Mindestüberholabstands vor allem den Mangel an sicherer Rad-Infrastruktur verantwortlich.

Die hohe Zahl an Radunfällen verdeutlicht, dass die Radinfrastruktur an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Denn der Radverkehr ist in Bewegung: Zum einen hat der Trend zur individuellen, aber zugleich nachhaltigen Fortbewegung zu einer höheren Auslastung des Radnetzes geführt. Und zum anderen sind mit der E-Mobilität und der zunehmenden Nutzung von Lastenrädern neue Mobilitätsformen hinzugekommen, die wesentliche Auswirkungen auf die Radinfrastruktur haben. Denn mit erhöhten Geschwindigkeiten gehen beispielsweise auch verlängerte Bremswege und größere Kurvenradien einher.

Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheitsforschung beim KfV

Mit dem Begriff „Safety in Numbers“ (Sicherheit in der Masse) wird das Phänomen beschrieben, dass mit steigender Anzahl der Radfahrenden die Anzahl der Unfälle sinkt.

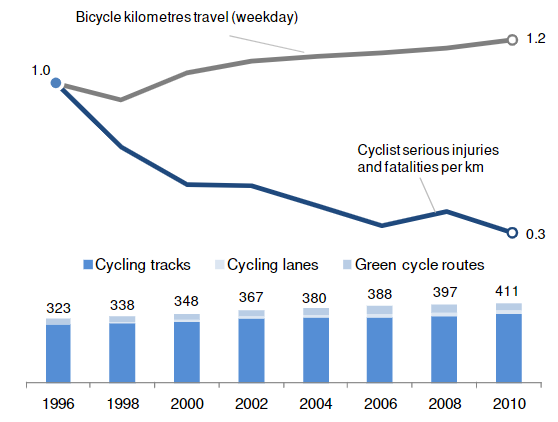

Bestätigt wurde dies durch einen Vergleich der Unfallzahlen mit der Anzahl der Radfahrer in Kopenhagen zwischen 1996 und 2010.

Während der Radverkehr um 20 Prozent zugenommen hatte, sank im gleichen Zeitraum die Anzahl der tödlichen und schweren Unfälle pro Kilometer geradelter Weg um 70 Prozent

Diese positive Entwicklung ist natürlich auch dem Ausbau der Radwegenetze in Kopenhagen zuzuschreiben, aber eben nicht ausschließlich.

(Quelle: Cycling, Health and Safety. Analysis of international trends in bicycle use and cyclist safety Seite 115).

Um die zuvor genannten Unfälle zu reduzieren, hat die österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr (kurz FSV) neue Richtlinien für den Radverkehr (RVS) erarbeitet, die mit 1. April 2022 bei der Neu- und Umplanung aller für den Radverkehr zugelassenen öffentlichen Verkehrsflächen anzuwenden sind. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Allgemein lassen sich die Qualitätskriterien für sichere Radwege somit wie folgt zusammenfassen:

Weiterführende Informationen zur sicheren Ausgestaltung der Radwegenetze finden Sie in unserem Blog Radverkehr: Was Sie bei der Planung beachten sollten sowie in den Leitfäden Planungsleitfaden Radverkehr – Tirol, Radverkehrsförderung in Österreich und Radfahren im Winter.

In Österreich soll der Radverkehrsanteil laut dem Masterplan Radfahren bis zum Jahr 2025 auf 13 Prozent verdoppelt werden.

Um mehr Autofahrer bei Distanzen von 5 bis 15 Kilometern zum Umstieg auf das Fahrrad zu motivieren, ist vor allem eine attraktive Infrastruktur der Radwegenetze erforderlich.

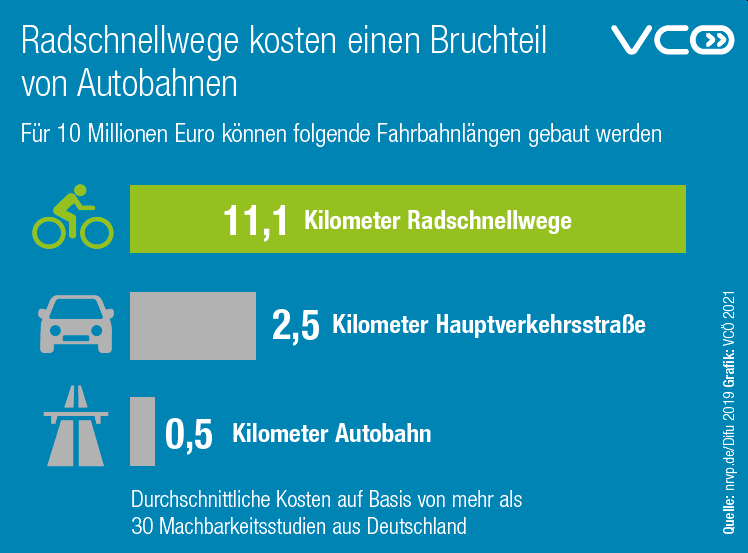

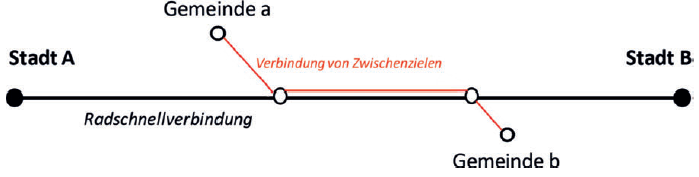

In Anbetracht des rasanten Anstiegs von E-Bikes in Österreich bieten insbesondere Radschnellwege (Rad-Highways) sehr gute Voraussetzungen zur Förderung des Radverkehrs.

In der Fahrradstadt Kopenhagen konnte beispielsweise seit dem Jahr 2012 der Rad-Pendelverkehr auf Radschnellwegen werktags um 23 Prozent gesteigert werden.

14 Prozent der Radfahrer nutzten zuvor für dieselbe Strecke das Auto. Insgesamt wären ohne Rad-Pendler in der Region Kopenhagen 30 Prozent mehr Menschen mit dem Auto unterwegs.

Mit der Förderung von Radschnellverbindungen seit Juli 2020 wurden inzwischen auch in Österreich umfassende Projekte auf den Weg gebracht. So soll etwa in Vorarlberg bis zum Jahr 2027 ein 200 Kilometer langes Netz an Radschnellverbindungen entstehen, darunter eine 180 Meter lange Radtunnel-Schellverbindung durch den Sattelberg in Klaus.

Niederösterreich plant ebenfalls bis zum Jahr 2030 ein Netz von 200 Kilometer an Radschnellwegen in elf Regionen umzusetzen. Auch in der Steiermark und Kärnten sollen bis zum Jahr 2030 die ersten Radschnellverbindungen für Pendler zur Verbesserung der überregionalen Radinfrastruktur entstehen.

Die Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen sind in der RVS 03.02.13 Radverkehr (Neuauflage April 2022) geregelt und umfassen insbesondere folgende Aspekte:

Die Bereitstellung sicherer Radparkplätze ist eine wichtige Maßnahme, um die Attraktivität der Radwegenetze zu erhöhen. Schließlich stellt niemand gerne sein teures Rad unbewacht ab.

Für Planer ist es bei der Wahl des Radparksystems wichtig, je nach Standort Aspekte wie Diebstahlsicherheit, Witterungsschutz, Reinigung und Wartung zu bedenken. Einen Überblick verschiedener Radparkplatz-Systeme bietet der Radlobby Radparkplatz Ratgeber.

Das derzeit wohl größte Fahrradparkhaus weltweit ist das Fahrradparkhaus „Stationsplein“ in Utrecht mit 12.500 Stellplätzen.

Das Parkhaus ist rund um die Uhr geöffnet, wobei die ersten 24 Stunden kostenlos sind. Eingecheckt wird mit einer Chip-Karte, anschließend leitet ein digitales System die Radfahrer zu freien Parkplätzen.

Zusätzliche Services (Reparatur-Service, Lade-Möglichkeiten für E-Bikes, Tourismusinformation, Fahrrad-Shop, Werkzeuge, Schließfächer oder Duschmöglichkeiten) erhöhen die Attraktivität einer Anlage.

In Villach wurde zum Beispiel mit dem Radbutler direkt am R1 Drauradweg eine bewachte und kostenlose Parkmöglichkeit geschaffen, die bei Einheimischen und Touristen sehr gut ankommt.

Radservices wie Luft aufpumpen, kleine Reparaturen und Reinigung sind inkludiert. Außerdem versorgen die mehrsprachigen Radbutler radelnde Gäste mit Stadtplänen, regionalen Informationen und guten Tipps.

Ein weiteres Beispiel eines gelungenen Radabstellkonzepts sind die VMOBIL Radboxen, die unter anderem in Vorarlberg an den Bahnhöfen Lustenau, Hohenems, Lauterach und Rankweil aufgestellt wurden.

Die Radboxen sind elektronisch verschließbar und werden mittels VMOBIL Card oder durch die Eingabe eines Codes geöffnet.

Zusätzlich sind die Boxen mit einer E-Bike-Lademöglichkeit, Innenbeleuchtung und Aufbewahrungsmöglichkeit für Helm und Regenbekleidung ausgestattet. Die Reservierung und Buchung der Radbox erfolgt online.

https://www.youtube.com/watch?v=ujpfOC56COg

Transportmöglichkeiten in Öffis für Langstrecken und Regenwetter sind ein weiterer Baustein zur Förderung der Radmobilität. In Kopenhagen konnte beispielsweise die Anzahl der Fahrgäste um 10 Prozent erhöht werden, nachdem 2010 die kostenlose Beförderung des Fahrrads in der S-Bahn eingeführt wurde.

Parallel dazu wurden in der Mitte von Zügen eigene Fahrradabteile geschaffen. Dadurch konnte die Kapazität von 22 auf 46 Fahrräder pro Zug gesteigert werden. Weiters sind Taxis verpflichtet, Fahrräder zu transportieren und die Mitnahme des Fahrrads in (Wasser)Bussen ist erlaubt.

Auch in Österreich wurden die Transportkapazitäten von Fahrrädern in Zügen ausgebaut, aber auch mit Bussen ist der Transport mittlerweile in mehreren Kommunen durch spezielle Radanhänger und Fahrradheckträger möglich.

Die Aktivitäten vieler Kommunen und Interessenverbände haben dazu beigetragen, dass Radfahren in vielen Städten und Gemeinden für Bürger attraktiver geworden ist. Weitere Potentiale zur Förderung des Radverkehrs liegen vor allem im Ausbau von Radschnellverbindungen, der Schaffung von sicheren und durchgängigen Radfahrnetzen sowie der verstärkten Ausrichtung an den Bedürfnissen der Radfahrer. Sichere Parkmöglichkeiten, Transportmöglichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln und Serviceleistungen steigern den Komfort und stellen ebenfalls wichtige Maßnahmen dar, um Bürger zum Umstieg auf das Fahrrad zu motivieren.

Titelbild: ArtPhoto studio via freepik.com

Bild beschädigter Radweg: MatrixDiver via pixabay

Warum sich bereits mehr als achtzig Standorte in Österreich als Mitglieder beim Dachverband Stadtmarketing Austria austauschen?

Weil wir gezeigt haben, dass „Miteinander“ mehr bringt. Im Miteinander machen Sie für Ihren Standort das Mögliche zum Machbaren. Wir unterstützen Sie dabei mit Know-how, das sich in der Praxis bewährt hat, mit Weiterbildung, die neue Perspektiven eröffnet sowie mit Erfahrungsaustausch, der Sie in Ihrer Rolle stärkt.

Formen Sie aktiv die Zukunft des Stadtmarketings!

Werden Sie Teil unserer dynamischen Gemeinschaft und nutzen Sie unsere vielfältigen Angebote zur fachlichen Weiterentwicklung und Einflussnahme.