Die autofreie Stadt

05.02.2025

Gesellschaft

05.02.2025

Gesellschaft

Harald Welzer, Referent der Denkwerkstatt 2021, empfiehlt, die Gesellschaft da, wo wir Einfluss haben, auch dann zu verändern, wenn es gar keine negative Begründung dafür gäbe. Sprich: Eine autofreie Stadt wäre auch gut, wenn es keinen Klimawandel gäbe, weil sie einfach besser ist als die Stadt mit vielen Autos.

Klingt logisch und erstrebenswert. Dennoch ist die Diskussion um autofreie Städte bei weitem nicht so friktionsfrei wie der Satz erwarten ließe. Doch, warum ist das so? Was braucht eine autofreie Stadt und wie kommen wir dort hin?

Viele Metropolen, bei denen der Autoverkehr schon lange ein massives Problem darstellt, haben bereits vor einigen Jahren begonnen, ihre Mobilität komplett umzubauen. Neben dem all-time-Klassiker Kopenhagen hatte in Paris Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin der Stadt, Großes vor.

Manchmal wurde behauptet, sie „verbanne den Verkehr aus der Innenstadt“. Diese Formulierung zeigt jedoch nur, wie eingeschränkt auf eine Mobilitätsform unser Denken ist. Von den zahlreichen Mobilitätsformen – zu Fuß gehen, Radfahren, Metro, Bus und Auto, wird nur die letzte Form in ihrer bisherigen Dominanz eingeschränkt.

War es in der Vergangenheit so, dass wachsende Nicht-PKW-Ströme sich einen gemeinsamen Raum teilen mussten, wird der Verkehrsraum nun für alle Beteiligten gerechter aufgeteilt und das Auto auf einigen Straßen und zu manchen Zeiten eingeschränkt. Das Ziel der Aktion ist, bessere Verkehrsflüsse und mehr Lebensqualität für alle zu schaffen. Einen kleinen Einblick in das Paris der Zukunft konnte man 2024 als Besucher der spektakulären Olympischen Sommerspielen in der Stadt erleben.

Das Verkehrsbild, das wir von unseren Städten haben, wurde in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg geprägt. Die „autogerechte Stadt“ und eine Stadt der Funktionsentflechtung gemäß der „Charta von Athen“ war das Gebot der Stunde.

Welch massive Wunden – nicht nur im Bereich der Verkehrsführung – unseren Städten dadurch zugefügt wurden, erläutert Prof Dr. Jana Revedin in unserem Podcast der Denkwerkstadt 2022.

Auto und Einkauf. Noch immer wird von vielen Geschäftstreibenden quasi naturwissenschaftlich davon ausgegangen, als lebten diese beiden Wesen in einer symbiotischen Beziehung. Reduziert sich das PKW-Aufkommen, stirbt die Stadt. Diese Argumentation hört man landauf landab bei der Einführung neuer Mobilitätskonzepte.

Doch es ziehen dunkle Wolken auf für die Symbionten. Mehrere Studien zeigen: Nicht Abstellplätze, sondern lebendige Innenstädte bringen Kaufkraft. Trotzdem Einzelhändler sich nicht vorstellen können, dass autofreie Zonen begehrt sind und Umsatz bringen. Doch wie weit ist Österreich bei den Bemühungen um lebendige Innenstädte, und welche kleinen und großen Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?

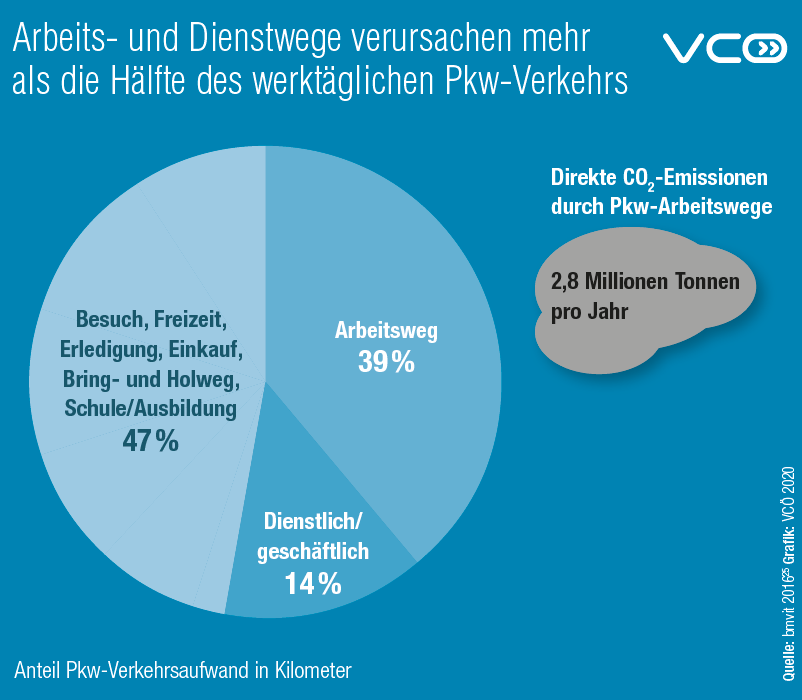

Die Zahlen in Österreich sprechen leider für sich: 98 Millionen Kilometer pro Tag, um in die Arbeit und wieder nach Hause zu kommen. 70 Millionen Personenkilometer davon mit dem Pkw – fahrend oder mitfahrend.

Mehr als die Hälfte der Arbeitswege sind kürzer als 10 Kilometer und man könnte sie beispielsweise mit dem Rad oder in einem Sharing-Modell bewältigen. Allein die Arbeits-Autofahrten verursachen jährlich mehr als drei Millionen Tonnen CO2.

Das Auto scheint die „Heilige Kuh“ zu sein und neue PKWs werden größer und leistungsstärker. Sie brauchen mehr Platz, größere Parkplätze und Energie – eine Herausforderung für die Klimawende.

Demgegenüber steht die Mobilität mit dem Fahrrad: In Österreich gibt es rund 6,5 Millionen funktionstüchtige Fahrräder und damit mehr Drahtesel als Autos.

Das Potenzial für mehr Radverkehr ist in Österreich groß, denn rund vier Millionen Autofahrten pro Tag sind kürzer als fünf Kilometer und damit in Raddistanz. Mangelnde Infrastruktur ist das häufigste Hindernis für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad, betont der VCÖ.

Laut Statistik Austria tritt jeder dritte über 15-Jährige zumindest mehrmals die Woche in die Pedale, um zur Arbeit, zur Uni, zum Einkaufen oder ins Kino zu kommen. Eine Erhebung von 2019 zeigt, dass 59 Prozent der AutofahrerInnen bereit sind, häufiger mit dem Rad zu fahren. Als Voraussetzung wird am häufigsten der Ausbau und die Verbesserung der Radwege genannt.

VCÖ-Experte Markus Gansterer stellt fest: „Österreich hat bei der Infrastruktur für den Radverkehr enormen Aufholbedarf. In den Städten wird auf den meisten Straßen parkenden Autos mehr Platz eingeräumt als den Bürgerinnen und Bürgern, die Rad fahren. Am Land gibt es zwischen vielen Siedlungen und dem nächsten Ortsgebiet als einzige Verbindung nur eine Freilandstraße, wo Autos und Lkw 80 km/h oder mehr fahren“, erklärt Gansterer, denn „Österreichs Ballungsräume brauchen Radschnellwege.“

Die Österreichischen Bahnhöfe werden derzeit zu multimodalen Drehscheiben ausgebaut, um die letzte Meile mit Car-, Bike- und E-Scooter-Sharing oder On-Demand-Mobilität abzudecken.

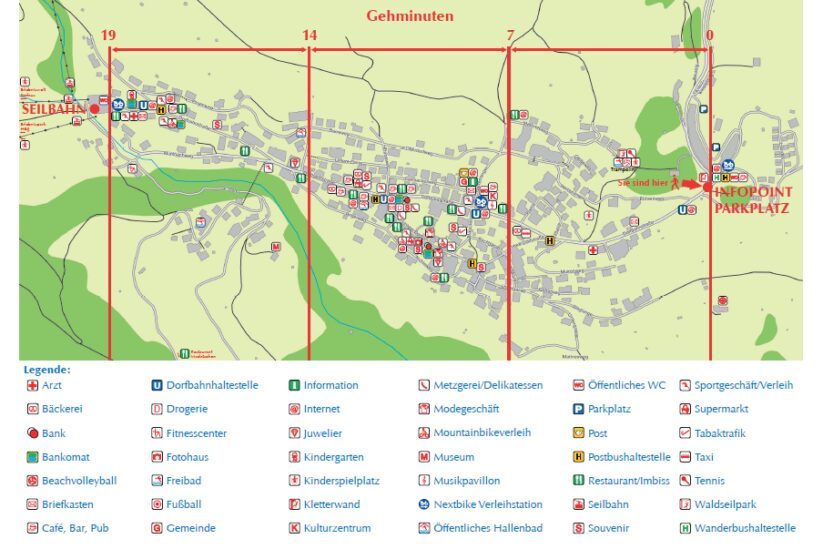

Oberlech in Vorarlberg und Serfaus in Tirol sind in der Wintersaison bereits autofrei, in diesen Ortschaften dürfen nämlich fast keine privaten Kraftfahrzeuge, mit Ausnahmen der Systemerhalter, des öffentlichen Verkehrs, mehr verkehren.

Zehn autofreie Skiorte in Österreich, Frankreich und der Schweiz haben sich zusammengefunden, die einen Urlaub ganz ohne Motorenlärm und Abgase garantieren.

Und der Vollständigkeit halber: Weltweite Beispiele von Städten, die sich bewusst als autofrei deklarieren finden Sie unter diesem Link.

Diese Strategie bedeutet, öffentliche Räume der Stadt wieder zu Treffpunkten des gemeinschaftlichen Lebens zu machen und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Weniger Verkehr ist essentiell zur Beruhigung dieser Zonen – neben der Nutzung von Öffis gibt es neue, zündende Ideen zur Umsetzung.

An vielbefahrenen Straßen sind Sitzbänke mit einer Schilderauswahl ausgestattet, um den gewünschten Zielort anzeigen zu können. Für kurze Strecken und in kleinen Gemeinden, wo jeder jeden kennt, funktioniert diese Einrichtung also gut. Das Forschungsprojekt „Digitale Dörfer“ setzt zusätzlich auf eine App zur Vernetzung.

Wie beim klassischen öffentlichen Nahverkehr steuert man dabei festgelegte Haltestellen nach regulärem Fahrplan an. Dieses Modell funktioniert auf ehrenamtlicher Basis, was Organisation und Fahrer:in anbelangt. Diese werden dann per Telefon oder App gerufen und sind als kommunale Sammeltaxis bereits vielerorts im Einsatz – frei wählbare Abfahrtsorte sind möglich.

Projektideen wie „Coole Straßen“ in Wien sind Ansätze mit positivem Echo und bereits zu Dauereinrichtungen ausgebaut.

Im Sommer gibt es rund um den Attersee oder den Wörthersee einen autofreien Tag, ein Trend der immer mehr Interesse findet – Ideen und Angebot unter diesem Link.

Begegnungszonen, in denen Autos, Fahrräder und FußgängerInnen gleichberechtigte VerkehrsteilnehmerInnen sind und wo die Unterschiede zu Fußgängerzonen sind lesen Sie in unserem Blogbeitrag.

Fahrrad-Highways und verbreiterte Fahrradstreifen stehen für Pedalritter vor allem in den skandinavischen Ländern zur Verfügung und sind in einigen österreichischen Städten ebenso geplant. St. Valentin in Niederösterreich hat beispielsweise einen „Radlpickerlpass“ kreiert, bei dem Einkaufsgutscheine den Umstieg vom Auto aufs Rad erleichtern sollen.

Die Sharing Economy unter dem Motto „teilen statt besitzen“ wird immer stärker. Die „last mile“ von Bus- oder U-Bahnhaltestelle zur Arbeits- oder Wohnstätte ist von entscheidender Bedeutung. Hier bieten bereits viele Städte attraktive Angebote.

Und: „Peer-to-peer Modelle“, wo man Fahrzeuge beispielsweise als gemeinsame „Nachbarschafts-Leistung“ kauft und nutzt, sind im ländlichen Raum erfolgreich. Mancherorts bieten Wohnanlagen sogar ein hauseigenes Car Sharing als besonderes Angebot.

Mehr Platz, weniger Lärm und bessere Luft lassen die Innenstädte aufleben und sogar der Umsatz im Einzelhandel steigt. Beratung im Geschäft, ein zufälliges Gespräch und der Gelegenheitskauf nebenbei machen unsere Innenstädte also attraktiver, nicht die Möglichkeit, das Auto in der Innenstadt abzustellen.

Lebensqualität bedeutet, durch die Stadt zu schlendern und eine schöne Zeit zu verbringen und nicht direkt vor dem Geschäft zu parken.

Warum sich bereits mehr als achtzig Standorte in Österreich als Mitglieder beim Dachverband Stadtmarketing Austria austauschen?

Weil wir gezeigt haben, dass „Miteinander“ mehr bringt. Im Miteinander machen Sie für Ihren Standort das Mögliche zum Machbaren. Wir unterstützen Sie dabei mit Know-how, das sich in der Praxis bewährt hat, mit Weiterbildung, die neue Perspektiven eröffnet sowie mit Erfahrungsaustausch, der Sie in Ihrer Rolle stärkt.

Formen Sie aktiv die Zukunft des Stadtmarketings!

Werden Sie Teil unserer dynamischen Gemeinschaft und nutzen Sie unsere vielfältigen Angebote zur fachlichen Weiterentwicklung und Einflussnahme.